湖北省赤壁市农业农村“十四五”规划展望

来源:本站

发布日期:[2020-11-23]

发布者:

点击次数:

(一)发展基础与发展形势1.农业发展历史悠久

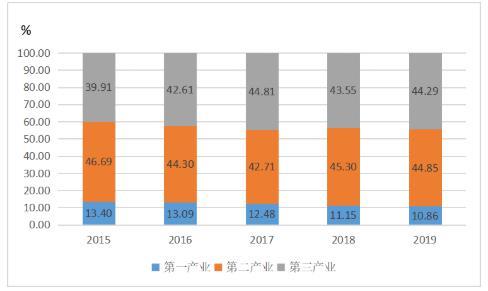

赤壁市为幕阜山余脉与江汉平原接触地带,在县史记载的1800多年历史中,长期经营传统农业。新中国成立初,农业生产力提高,农业经济向好。20世纪50年代末至60年代,国家在蒲圻(赤壁)兴建三峡试验工程——陆水水库,蒲圻经济迎来了第一次跨越式发展。70年代初,陆水南北干渠修通,农业生产条件得到改善。1986年蒲圻撤县设市,1998年更名赤壁市,农村大批劳力进城务工经商,以农业为基础,工业、旅游业开始快速增长,形成赤壁特色的三大优势产业。2019年赤壁市地区生产总值达到466.85亿元,增长8.7%,入列全省21个高质量发展重点县(市、区)、全省首批14个创新型县市创建单位,产业结构继续优化,三次产业占比调整为10.86:44.85:44.29,获批中国特色农产品优势区。

2019年赤壁市农林牧渔业增加值53.18亿元,按可比价格计算,比上年增长3.6%。其中,农业增加值329131万元;林业增加值23308万元;牧业增加值26845万元;渔业增加值127769万元。

2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重

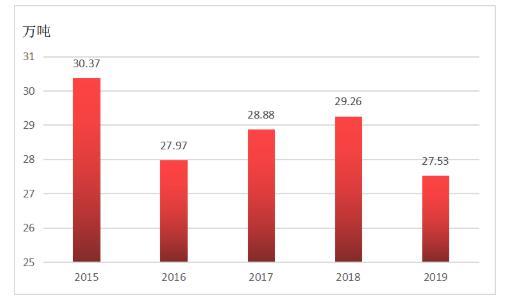

全市粮食总产量27.54万吨,同比下降5.88%;种植面积61.49万亩,同比下降4.9%。其中,夏收粮食面积3.61万亩,总产量0.7万吨,同比增长2.9%;秋收粮食面积48.69万亩,总产量23.27万吨,同比下降4.55%。

2015-2019年粮食产量

全市经济作物总面积87.38万亩。其中,油料作物面积37.62万亩,总产量4.6万吨,同比增长1.81%;蔬菜类面积32.84万亩,总产量47万吨,同比增长2.94%。

全年生猪出栏16.54万头,同比下降2.93ﻪ%;牛出栏3380头,同比增长0.18%;羊出栏14570只,同比增长2.17%;家禽出笼395.22万只,同比增长15.67%;禽蛋产量11442吨,同比增长2.55%。

茶叶面积16.21万亩,其中采摘面积11.96万亩,总产量4.44万吨,增长6.01%;园林水果(不含果用瓜)面积5.69万亩,总产量35248吨,增长2.49%。

全年水产品产量6.88万吨,比上年增长3.77%。其中,小龙虾养殖面积25万亩,总产量1.54万吨,增长1.99%,占淡水养殖总产量的23.48%,比上年下降1.81个百分点。

2.大力发展特色产业

青砖茶

赤壁市发展茶产业的自然条件优越、文化基础浓厚、市场认可度高。2013年赤壁市提出“打造百亿茶产业”的发展战略,2016年全市茶园面积扩大到12.98万亩,通过国家茶叶流通协会评审,赤壁市在茶园面积、产量、产值及茶叶品牌影响力、茶叶市场占有率等方面在全国百强茶叶县(市)中,居第八位。截止2019年底,全市茶园总面积达16.2万亩,茶叶总产量达4.2万吨(其中砖茶产量4万吨),茶叶生产产值12亿元,全产业链产值达45亿元,实现税收近2000万元,在五年时间内茶叶总产量、总产值都实现了翻番增长。赤壁市共有茶企38家,其中,省级以上龙头企业5家(国家级1家),从业人员3.5万人,带动5000多户茶农增收脱贫, 2019年建设赤壁青砖茶研究院、区域茶叶交易中心。

猕猴桃

猕猴桃作为赤壁农业发展的三大主导产业之一,为推进赤壁市实施乡村振兴战略注入了强劲动力。目前,赤壁猕猴桃种植总面积6.2万亩,年总产量达5.6万吨,为全国最大猕猴桃基地县市之一,2020年将继续新建改建猕猴桃基地1.35万亩。

楠竹

楠竹又称毛竹,赤壁市素有“竹乡”之称,是全国年产百万根以上商品竹的重点县(市)之一,居全国第二位。赤壁楠竹主要产地是赵李桥、茶庵岭、中伙铺、官塘驿镇和陆水湖风景区办事处、官塘驿林场,所产毛竹节突特、竿散生、挺拔修长、圆筒形、竿环不隆起、竿上部每节有三分枝、叶鞘上部略有细毛、笋箨有毛、竹色洁白、纤维坚而细长、富弹性,为编制竹制品的优良原料。2016年,全市有楠竹16.8万亩,立竹蓄积量4250多万根,年产商品竹100万根以上。2020将重点开展楠竹质量认证工作,推动外销出口。

小龙虾

小龙虾养殖投资少、风险小、见效快,已成为赤壁市生态循环农业发展的主要模式之一,成为赤壁市农业经济的亮点产业和支柱产业。全市小龙虾发展态势迅猛,养殖面积达到22.5万亩,其中稻田综合种养面积18.5万亩,池塘套养面积1万亩,池塘主养2.5万亩,沟、港、渠野生寄养面积0.5万亩。产量达到9837吨,产值高达7.2亿元。2020年将继续建设小龙虾良种繁育基地5000亩。

3.建设美丽乡村

大力实施乡村振兴战略。赤壁市已启动实施《乡村振兴考核办法》。2018年第一批14个村庄规划已完成专家评审,2019年第二批24个村庄规划已形成成果汇编。完成了市域村庄布局规划初步规划方案。

农村基础设施进一步完善。基础城乡供水一体化。已完成赤壁市11个乡镇12个水厂的前期摸底工作,已接管经营赤壁镇水厂等7个水厂。委托第三方机构完成赤壁镇水厂等5个水厂财务认定工作。已完成赤壁镇水厂、柳山湖水厂、中伙水厂取水、消毒工艺等设施设备更新维护。公交一体化。截止2020年6月底,赤壁市已开通农村公交线路5条,投入公交车82辆。计划收购余家桥、赤壁镇、黄盖湖镇3条线路,正式开通通往余家桥镇的16路公交车。推进气化乡镇。2020年6月,市政府授权市住建局与赤壁华润燃气有限公司签订赤壁市乡镇管道天然气特许经营协议。华润燃气公司已完成全市11个乡镇的市场调研、投资预算、经济评价和可行性分析等工作。农村电网改造升级。已完成新一轮农网改造升级工程(2015年-2019年)全部17项目配网工程、2项目业扩工程。其中:新一轮农网改造升级工程总投资3.16亿元,累计完成主体工程量为新建改造10千伏线路641.937公里;完成新建、改造配变543台,容量56915千伏安;新建、改造低压线路1031.47公里。道路建设和改造。完成“四好农村路”提档升级路基拓宽31.1公里,路基路面29公里,自然村通组公路22.283公里、日常养护路面维修2850平方米、全市农村公路35座危桥的前期检测评定工作。

整治农村人居环境。赤壁市制定了《赤壁市2020年美丽乡村建设实施方案》、《市人民政府办公室关于推进财政专项资金统筹整合支持美丽乡村建设的通知》等相关政策,统筹整合43项专项资金优先向美丽乡村示范村(整治村)倾斜。2019年度建设美丽乡村34个,其中:已完成15个,正在建设19个。

电商进农村。已完成农村电商快递三级配套体系建设。快递进农村。一是抓好“+仓储物流”,计划合作共建大桥局华南区物资中转仓库;二是推进“+中小市场就近配送”,正在组织企业对接上游供应商和下游经销商,拟建知名家电品牌赤壁仓储配送中心。

4.继续深化农村改革

农村集体产权制度改革。赤壁市14个乡镇(办、区)、162个村(社区)已完成农村集体产权制度改革工作,在全国农村集体经济组织登记赋码管理系统进行了登记赋码,挂牌成立了股份经济合作社。2019年申报省新型村级集体经济扶持村6个,2020年申报4个。

巩固农村承包地“三权分置”改革成果。办理确权改证申请改证568件;印发流转合同2万份,指导新型经营主体签订正规流转合同;开展全市规模经营大户调查摸底,共有规模经营户796户,规模经营面积 88046.58亩。

建立城市人才入乡激励机制。实施“一村多名大学生计划”、开展“荆楚科普大讲堂—走基层”线上活动。

(二)规划重点与难点

乡村特色产业面临升级转型。产业是经济发展的根基,乡村特色产业可以使县域经济走得更远、走得更广、走得更稳。赤壁市绿色资源得天独厚,发挥绿色优势以“特”制胜,围绕小龙虾、猕猴桃、青砖茶、水果种植、竹木加工等特色产业,赤壁市已经取得一定规模和成绩,但是仍然面临激烈的竞争,“十四五”期间,赤壁市的特色产业需要从宽泛、粗放发展向专业、精细转变,需要从产业集群构建、产业链延展、品牌塑造等方面进行全方位的规划。

乡村建设和治理面临新问题。美丽乡村建设是乡村振兴战略的关键,但是在乡村建设实施的过程中,已经显现出一些问题。例如,乡村建设千篇一律,特色不明显,没有很好地结合本地自然资源精心打造,没有彰显个性特色的乡村风貌;美丽乡村建设的资金主要依靠政府补助和群众自筹,引进社会资金的难度较大;经常出现重建设、轻管理的现象,缺乏长效管理体制。

确实提升农民幸福感。收入更均衡。2019年城乡居民收入比已经缩小为2.64:1,但是城乡居民收入可支配收入的绝对差距已达26338元。农村内部20%的高收入家庭与20%的低收入家庭的收入差额也在扩大。2013年农村内部高收入家庭人均收入比低收入多21323元,到2019年,这个差距扩大到31786元。丰富农民生活,提高农民素质,融入高质量现代化农业农村的发展建设中。

(三)发展环境与规划思路

国家规划方向

坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重,走中国特色社会主义乡村振兴道路,全面实施乡村振兴战略,强化以工补农、以城带乡,推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,加快农业农村现代化。提高农业质量效益和竞争力。适应确保国计民生要求,以保障国家粮食安全为底线,健全农业支持保护制度。实施乡村建设行动。把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置。强化县城综合服务能力,把乡镇建成服务农民的区域中心。深化农村改革。健全城乡融合发展机制,推动城乡要素平等交换、双向流动,增强农业农村发展活力。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

湖北省规划方向

加快发展乡村特色产业,优化产业结构,推进产业融合发展,促进农产品销售。强化农业农村科技装备支撑,提升科技服务效能,加强关键技术创新,建设重大科技设施。大力推进农业绿色发展,加强农业面源污染治理,强化水生生物资源保护,加强农产品质量安全监管。大力培育新型农业经营主体,提升龙头企业质效,创建“六有”家庭农场和农民合作社,培养农业农村人才。加快提升乡村建设和治理水平,深入推进农村人居环境整治,扎实推进美丽乡村建设,加快推动提升农村基础设施建设和公共服务水平,积极推进乡村综合治理。深化农业农村改革,深化农村承包地“三权分置”改革,稳慎推进农村宅基地制度改革,全面推开农村集体产权制度改革,持续推进农垦改革。强化“三农”工作支撑保障,强化农业农村法治建设,完善农业支持保护机制,加强基层服务体系建设。

咸宁市规划方向

坚持农业农村优先发展,把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手,促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

培植特色农业。加快补齐农田基础设施短板,大力推进高标准农田建设,为保障粮食安全提供坚实基础。推进绿色农业示范区建设,做好国家农业可持续发展试验示范区创建考核验收工作。大力培育农业产业化龙头企业,持续推进千亿农产品加工工程。谋划推动咸宁智慧农业大数据中心建设,实施农产品品牌培育行动,持续壮大楠竹、茶叶、油茶三大百亿产业。

建设美丽乡村。巩固“五线五治”成果,创建一批美丽乡村示范村。探索城乡环卫“全域一体化”第三方治理模式,构建垃圾治理长效机制,推动农村公厕规范化建设改造和制度化管理养护,分类开展农村生活污水治理。积极防控农业面源污染,实施化肥农药零增长行动,大力推进畜禽粪污综合利用,推行农作物秸秆回收和农用地膜资源化回收利用。

优化农村治理。深入实施“三乡工程”,大力发展富民乡村产业,培育一批有知识、懂技术、能创业、会经营、善管理的新型职业农民,促进农民持续增收。引导承包地“三权”分置,支持有经营性收入的村开展股份合作制改革。推进农村宅基地确权颁证工作,鼓励农民盘活农村闲置宅基地和农房资源。创新和完善乡村治理机制,推动社会治理和服务重心向基层下移,引导农民办好自己能办的事。以村规民约为载体,因地制宜推进移风易俗,推动形成农村新风尚。

下一篇:美国竞争力并未下降